Intégration des modèles de langage (LLMs) dans le cycle du renseignement

Dans un monde saturé d’informations, les analystes en renseignement font face à un défi de taille : extraire rapidement des insights pertinents à partir de données disparates, multilingues et en constante évolution. Ce billet explore comment les modèles de langage (LLMs) — comme ChatGPT — peuvent transformer chaque étape du cycle du renseignement, de la planification stratégique à la diffusion opérationnelle. Loin de remplacer les humains, ces IA deviennent de puissants copilotes analytiques. On y découvre leurs apports, leurs limites, et surtout comment construire une collaboration efficace entre analyste et intelligence artificielle.

Aurélien T et Eric Navenant

10/10/20258 min read

Intégration des modèles de langage (LLMs) dans le cycle du renseignement :

Vers une collaboration homme-machine

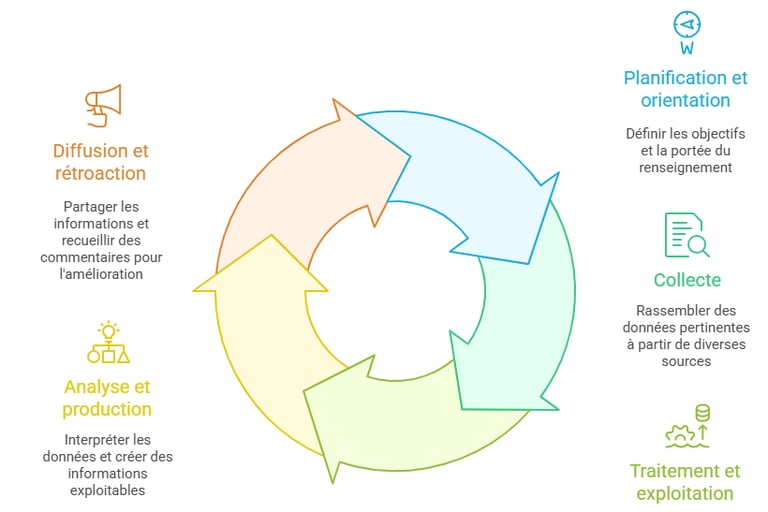

Le cycle du renseignement est un processus structuré en cinq étapes – planification, collecte, traitement, analyse et diffusion – utilisé par les analystes pour transformer l’information brute en insights actionnables. L’émergence des modèles de langage à grande échelle (LLMs) bouleverse profondément la manière dont chaque étape peut être conduite. Ce document propose une analyse détaillée de l’intégration des LLMs dans le cycle du renseignement, en identifiant les cas d’usage pertinents, les avantages opérationnels ainsi que les limites techniques, éthiques et méthodologiques. Il plaide pour une approche hybride, fondée sur la complémentarité entre analyste humain et intelligence artificielle.

1. Introduction – Une révolution cognitive pour le renseignement

Les modèles de langage sont capables de générer, synthétiser et analyser des volumes massifs d’information textuelle avec un degré d’autonomie et de fluidité inégalé. Dans un contexte où la surcharge informationnelle devient un risque stratégique, ces technologies offrent une opportunité : accélérer le raisonnement analytique, structurer les données non structurées, et faciliter la prise de décision.

Le cycle du renseignement, cadre fondamental des métiers de l’analyse, devient ainsi un terrain naturel pour expérimenter une intelligence augmentée. Loin de remplacer les analystes, les LLMs deviennent des partenaires cognitifs : rapides, infatigables, mais nécessitant supervision et cadrage.

2. Le cycle du renseignement : cadre conceptuel

Le cycle classique du renseignement se décompose en cinq étapes :

Planification et orientation

Collecte

Traitement et exploitation

Analyse et production

Diffusion et rétroaction

Chacune de ces phases offre un point d’entrée pour intégrer un LLM comme assistant, accélérateur ou aide à la structuration de l’information.

3. Intégration des LLMs étape par étape

3.1 Planification et orientation

Fonction classique :

Définir les besoins en renseignement, fixer les priorités, organiser les tâches de collecte.

Apports des LLMs :

Formulation des besoins : transformer des questions floues en problématiques précises (Key Intelligence Questions).

Hiérarchisation : identification automatique des enjeux prioritaires à partir de données historiques ou contextuelles.

Planification : génération de plans de collecte, canevas de reporting, matrices de suivi.

Exemple : Générer une grille d’indicateurs de suivi pour les tensions géopolitiques en Afrique de l’Est.

3.2 Collecte

Fonction classique :

Rassembler les données brutes issues de sources ouvertes, humaines, techniques (OSINT, HUMINT, SIGINT...).

Apports des LLMs :

Filtrage automatisé : résumé de flux d’actualités ou réseaux sociaux, identification d’anomalies.

Recherche multilingue : traduction et interprétation contextualisée de contenus en langues étrangères.

Interface naturelle avec bases de données : interrogation de sources via prompts conversationnels.

Exemple : Résumer en temps réel les appels à manifestations sur Telegram ou Twitter dans plusieurs langues.

3.3 Traitement et exploitation

Fonction classique :

Transformer les données brutes en formats exploitables pour l’analyse.

Apports des LLMs :

Extraction d’entités : lieux, personnes, événements, relations.

Construction de chronologies : reconstitution de séquences d’événements à partir de textes.

Nettoyage et normalisation : homogénéisation des formats, simplification du langage, tri des sources.

Exemple : Générer un résumé structuré d’un corpus de rapports sur une zone de conflit.

3.4 Analyse et production

Fonction classique :

Élaborer des hypothèses, interpréter les faits, produire des rapports.

Apports des LLMs :

Génération d’hypothèses alternatives : simulation de scénarios concurrents, aide au “red teaming”.

Aide aux techniques d’analyse structurée : matrices ACH, arbre de causalité, SWOT.

Rédaction assistée : génération de rapports avec résumé exécutif, structuration logique et formatage professionnel.

Exemple : Générer plusieurs angles d’analyse pour interpréter une crise politique régionale.

3.5 Diffusion et rétroaction

Fonction classique :

Partager les résultats avec les décideurs, intégrer les retours et adapter le cycle.

Apports des LLMs :

Multiformat : produire le même renseignement sous forme de slide deck, résumé opérationnel ou brief oral.

Personnalisation : adapter le contenu selon le destinataire (C-level, analyste terrain, communication).

Analyse des feedbacks : détection des points incompris ou critiques récurrentes dans les retours.

Exemple : Transformer un rapport analytique en fiche réflexe pour les équipes opérationnelles.

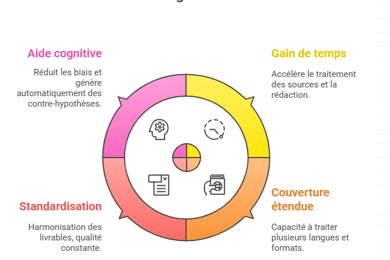

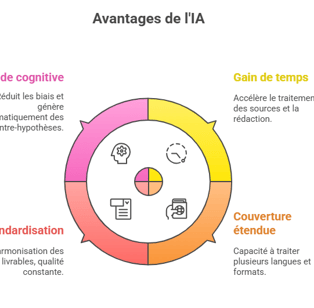

4. Avantages stratégiques de l’intégration des LLMs

L’intégration des modèles de langage de grande taille (LLMs) dans le cycle du renseignement offre des bénéfices stratégiques significatifs, en termes d’efficacité opérationnelle que de renforcement des capacités analytiques. Cette collaboration homme-machine ne se limite pas à l’automatisation de tâches répétitives, mais transforme en profondeur la manière dont les analystes interagissent avec l’information, produisent du sens et prennent des décisions.

Premièrement, les LLMs permettent un gain de temps substantiel dans le traitement des sources brutes et la rédaction des livrables. Leur capacité à résumer, classer ou reformuler rapidement des volumes massifs de données textuelles libère l’analyste de tâches chronophages, recentrant son attention sur l’interprétation stratégique et la prise de décision.

Deuxièmement, ils assurent une couverture étendue en facilitant l’exploitation de sources multilingues, multisupports et multiformats. Qu’il s’agisse de textes longs, de posts sociaux, de documents techniques ou de transcripts audio transcrits, les LLMs offrent une interopérabilité linguistique et structurelle sans précédent, élargissant ainsi le spectre informationnel accessible.

Troisièmement, les LLMs contribuent à la standardisation et à la cohérence des produits d’analyse. En générant des structures de livrables harmonisées et en appliquant systématiquement des formats rédactionnels ou analytiques définis, ils assurent une qualité constante, même en contexte de production sous contrainte temporelle ou multi-acteurs.

Quatrièmement, ils représentent un levier d’aide cognitive majeur. Grâce à leur capacité à générer des contre-hypothèses, à identifier des biais argumentatifs ou à relire de manière critique un raisonnement, les LLMs agissent comme un filet cognitif complémentaire à l’expertise humaine. Ce rôle est particulièrement pertinent dans les environnements à forte incertitude ou sous pression décisionnelle.

Il apparaît donc que les LLMs apportent des avantages qui dépassent l’automatisation : ils permettent une augmentation capacitaire et qualitative de l’analyse humaine.

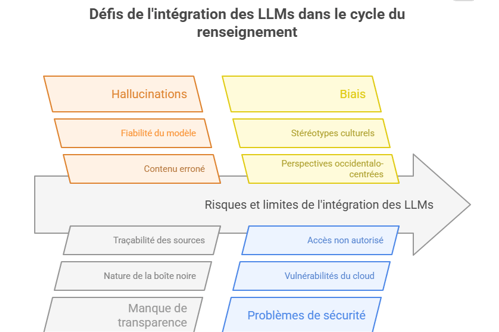

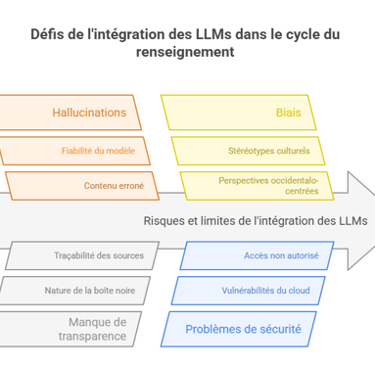

5. Limites, risques et biais

Si les modèles de langage offrent des gains opérationnels indéniables, leur intégration dans des processus critiques tels que le cycle du renseignement comporte également des limites importantes et risques systémiques. Ces derniers nécessitent d’être rigoureusement identifiés, encadrés et compensés afin d’éviter des effets délétères sur la qualité de l’analyse ou la sécurité de l’information.

Tout d’abord, l’un des risques les plus documentés est celui des hallucinations générées par les LLMs : ces modèles peuvent produire des contenus erronés ou inventés, mais formulés de manière très crédible. Ce phénomène peut gravement affecter la fiabilité d’un produit de renseignement si les réponses du modèle ne sont pas systématiquement vérifiées par des experts humains.

Ensuite, la manque de transparence des modèles — liés à leur nature de "boîtes noires statistiques" — pose un problème de traçabilité des raisonnements et des sources. Contrairement à une analyse humaine ou à des outils plus déterministes, les LLMs ne permettent pas toujours de retracer les étapes d’une inférence ou la provenance exacte des informations invoquées.

Par ailleurs, les LLMs incorporent des biais structurels, hérités des corpus sur lesquels ils ont été entraînés. Cela peut conduire à la reproduction de stéréotypes culturels, biais cognitifs ou perspectives occidentalo-centrées, biaisant ainsi l’analyse dans des contextes internationaux, multiculturels ou sensibles.

Enfin, l’utilisation de LLMs soulève des enjeux critiques de sécurité et de confidentialité. Le recours à des modèles hébergés sur des serveurs tiers — notamment en mode cloud public — peut exposer les données manipulées à des fuites involontaires ou à des accès non autorisés. Ce risque est particulièrement élevé dans des contextes gouvernementaux, militaires ou d’intelligence économique.

Ainsi, si les LLMs constituent un levier puissant d’assistance à l’analyse, leur intégration ne peut être envisagée sans la mise en place de garde-fous techniques, méthodologiques et juridiques. Une approche raisonnée, fondée sur la supervision humaine et la souveraineté des déploiements, est essentielle pour transformer ces outils en atouts durables pour le renseignement.

Recommandation : toujours inclure un humain dans la boucle (human-in-the-loop), vérifier les faits et tracer les sources utilisées.

6. Vers un modèle hybride : Analyste augmenté

L’introduction des modèles de langage dans le cycle du renseignement ne vise pas à substituer l’humain à la machine, mais à réinventer la posture de l’analyste au sein d’un écosystème technique en mutation rapide. Ce que l’on observe n’est pas une automatisation de la réflexion, mais bien une augmentation des capacités humaines par des outils d’assistance cognitive puissants. L’avenir du renseignement se dessine autour d’un modèle hybride, où l’analyste devient un chef d’orchestre informationnel — et le LLM, son copilote.

Dans cette configuration, l’analyste ne disparaît pas ; il change de rôle. Il ne s’agit plus uniquement d’extraire, traiter et produire du sens à partir de données, mais de savoir interagir efficacement avec un système d’intelligence artificielle pour en tirer des insights pertinents, exploitables et contextualisés.

Trois compétences clés émergent :

La capacité à formuler les bons prompts : la qualité de l’entrée détermine la pertinence de la sortie. L’analyste devient un concepteur d’interrogations, capable de traduire ses intentions analytiques en requêtes compréhensibles pour l’IA.

Le contrôle qualité des résultats générés : le modèle peut produire des erreurs (hallucinations, biais, approximations). L’analyste est garant de la vérification méthodique, de la cohérence logique, et de l’alignement avec le contexte opérationnel.

L’interprétation et la contextualisation : l’IA peut produire des réponses correctes mais dénuées de sens si elles sont mal contextualisées. L’analyste, avec sa connaissance du terrain, des rapports de force, des sensibilités culturelles ou politiques, reste irremplaçable dans la formulation du sens stratégique.

Dans ce paradigme, le LLM devient un copilote analytique. Il est un catalyseur d’efficacité, de couverture et de profondeur, mais il ne possède ni jugement, ni conscience situationnelle, ni sens politique. Il propose, mais ne décide pas. Il complète, mais ne remplace pas.

Ce modèle d’intelligence augmentée, s’il est bien encadré, offre une voie réaliste et pragmatique vers une analyse plus rapide, plus exhaustive et plus robuste, dans un contexte où les volumes de données explosent et où les délais de décision se contractent. Il suppose néanmoins un investissement dans la formation, l’éthique, et la gouvernance des usages, sans quoi cette augmentation pourrait devenir une dépendance ou une illusion de compétence.

7. Conclusion

L’intégration des modèles de langage dans le cycle du renseignement offre un levier puissant de transformation. En intervenant à toutes les étapes — de la formulation des besoins à la diffusion finale — les LLMs permettent un traitement plus rapide, plus large et plus intelligent des flux d’information. À condition de rester vigilants face aux risques (erreurs, biais, perte de contrôle), ils constituent un outil précieux pour renforcer la pertinence, l’agilité et la réactivité des équipes d’analyse.

La clé réside dans une hybridation maîtrisée conjuguant intelligence humaine et puissance algorithmique.